HAM PAGE1

| ■ |

◆ディップ・メータ

(トランジスター方式)の実験◆ |

■ |

(1976年9月)

実験記録と製作した物とが現存する物はほとんどありません。結構自作をした時期もありますが、そもそも、セットになった物があまりないためです。バラックばっかりでした。小物が自作には最適です。今時の物は自分ですべてを把握できなくなってしまっています。

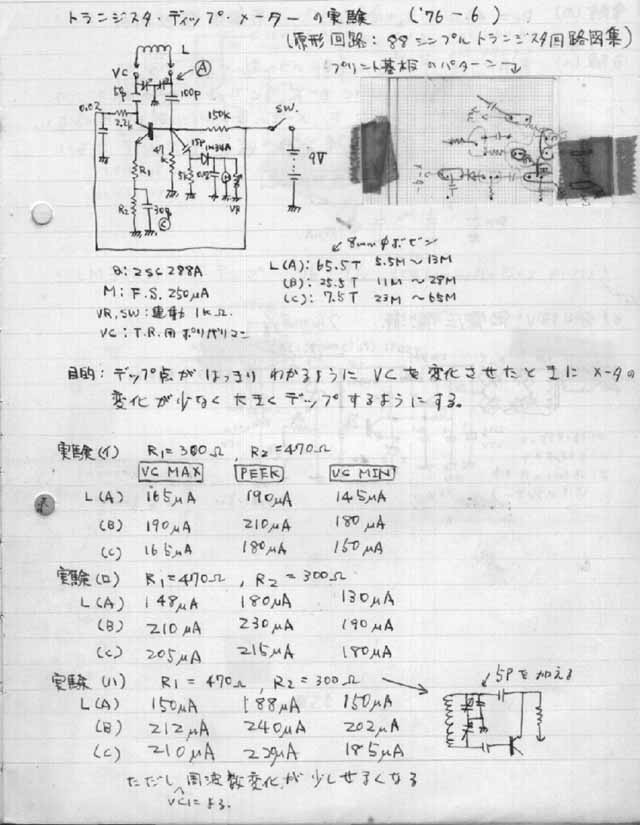

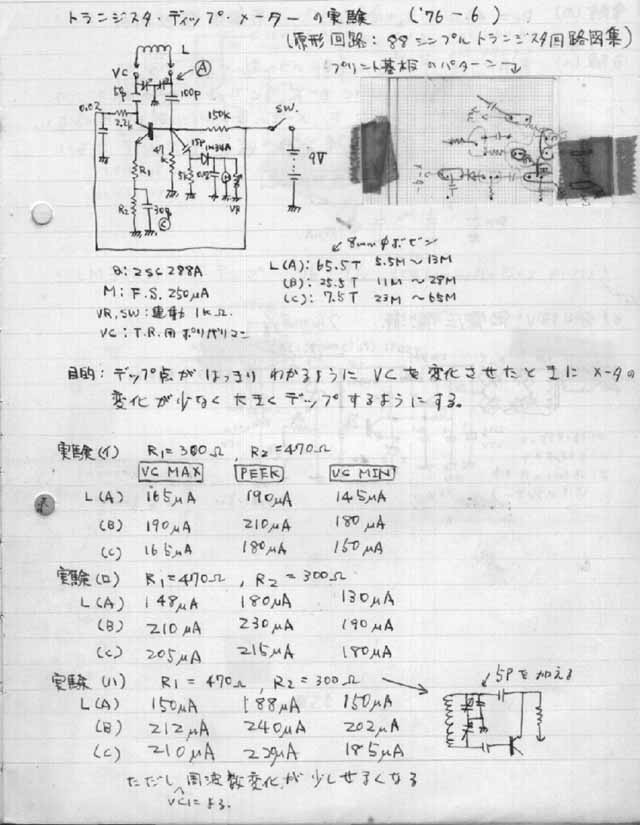

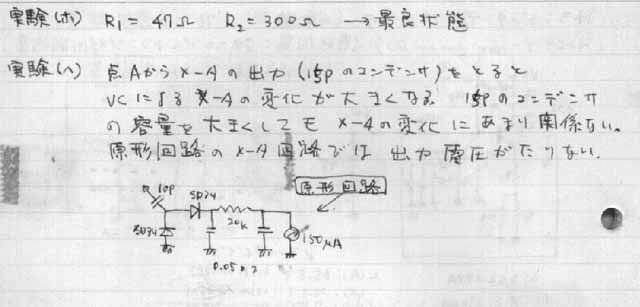

◆実験記録◆

実験をした当時の記録です。結構マメに記録が残っていました。

帯域内の不要ディップをなくすためにポリバリコンの周辺は空中配線をしています。今ならばチップ部品で小さく組めそうです。

◆外観の写真◆

デリカ製の真空管式を持っていますが、使い勝手、帯域内の不要なディップでは本機の方が勝っています。

最近は自作自体をしなくなってしまったので、この機械を使うこと自体がありません。

製作してからすでに25年以上が経っています。

◆コイル◆

5本のコイルで5〜180MHzまでをカバーしています。一番上の周波数のコイルでは自己ディップができてしまっています。このあたりが広帯域動作の難しいところです。

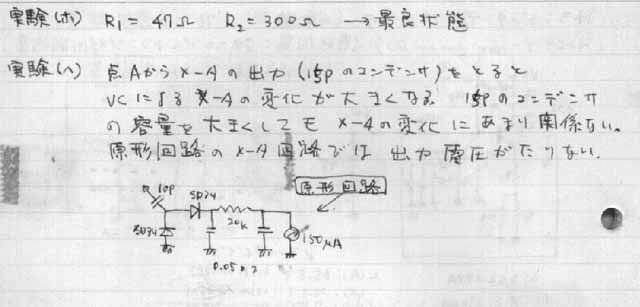

◆原典◆

CQ ham radio誌1971年1月号の付録で「88シンプルトランジスタ回路図集」なるものが付いていて、これを見ては夢が広がったものです。

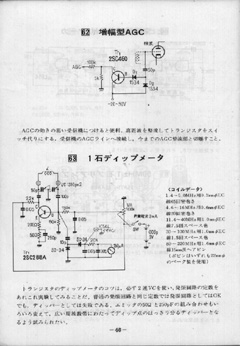

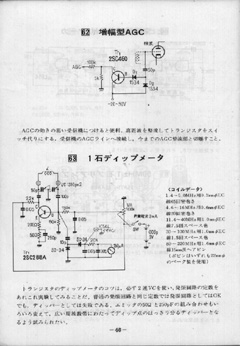

部品のような回路(モジュール)が88個も付いていて、これを組み合わせれば何でもできてしまうかのような錯覚に陥ってしまいます。この実験の原典は、著者は岩上篤行氏(JA1BHG)によるもので、著者が書いた記事をよく読んでいました。特にVXOなるものがあって、水晶発振器が周波数を変えれるなんて、これもまた、夢のようでした。そのなかで、この付録に載っていた、トランジスター式ディップメーターを実験して、組み立てたわけです。

これが、オリジナルの回路図。エミッターにある、抵抗、コンデンサーを調整するようにとの記載があります。負帰還を調整して発振を調整するようです。